今まで全てミルについて、使用感の違いを以下の6点になると思うと書いてきました。HARIOのコーヒーミルではどうなのか、同じ項目について個別に見ていきます。

|

| F201と並べて見ると、ひと回り大きいことがわかります |

挽き心地が軽いか否か

- ホッパーに豆が残るか否か

- ホッパーの縁に挽いた粉が飛び散るか(汚れが激しいか)

- 粒の大きさの調節機構が使いやすいか否か

- 分解がしやすいか

- 豆の入れやすさ

挽き心地が軽いか否か

いろいろな姿勢で挽いてみたと書きましたが、椅子に座ってテーブルの上で挽いても、キッチンに立ってキッチンテーブルに置いて挽いても、また、この小型軽量のモデルならではだと思うのですが、立って宙に浮かせたまま使っても大丈夫です。このモデルに限らず、ディアボロ形状のミルは持った方が使いやすいです。というか、ディアボロ型のミルではこの項目は必要ないかもしれません。

ホッパーに豆が残るか否か

本体と刃の間に継ぎ目があり、どうしても細かい破片が残ります。F201よりも隙間は大きいような気がしますが、透明で目立つからかもしれません。

ホッパーの縁に挽いた粉が飛び散るか(汚れが激しいか)

特にディアボロ形状のミルでは仕方がないのですが、受け皿を外したとたん、周囲に残った粉がこぼれ落ちます。F201では本体上部のスカート部が大きく深く、すぐに横にすれば、粉が外にこぼれ落ちることはなかったのですが、残念ながら、HARIOのモデルではスカート部がないため、本体上部に残った粉がこぼれ落ちます。また、アクリルの本体は静電気を帯びやすいようで、この影響もかなりあるようです。

このモデルの後に発売されたHARIO セラミックコーヒーミル・スケルトン・MCSC-2TBもスカート部が浅いのですが、セラミックのため、刃に付着する粉の量が圧倒的に少ないので、こぼれ落ちる量が問題になりません。形状もさることながら、材質は予想以上に影響があるようです。

粒の大きさの調節機構が使いやすいか否か

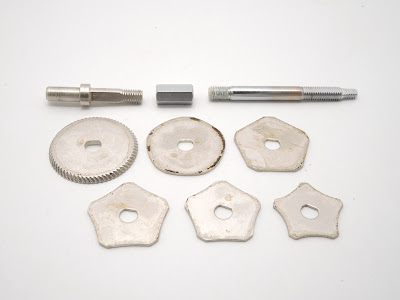

調節機構は、今まで見たことのない形式です。本体・シャフトに固定されない、独立した調節部品が隙間を調節します。本体とは「キー」で共周りを防止しています。どんな時でも粒度を調節できます。粒度の調節としては非常に優れていますが、後述しましうが構造的には分解の際、少々気を使います。また滑り止めにゴムを使用していますが、劣化した場合など、交換部品が供給されているのかが気になります。

|

| 本体・シャフトに固定されない調節部品 |

|

| 反対側から見た調節部品 ネジの位置もずらしています |

|

| 粒度を細かくした場合 |

|

| 粗くした場合 |

|

| 本体にギザギザがあり、ゴムで滑りを止めています |

分解がしやすいか

一番上の袋ナットを外した時点で、内刃を留めるものがなくなるので、内刃がいきなり下に落ちます。ガラス瓶をつけたままでは、傷が付きそうなので、気を使います。今まで見てきたモデルは、調節機構にネジがあり、そのまま落ちることはありませんでした。分解の際には、事前にガラス瓶を外すことが必要です。

また本体と外刃の間に細かい粉がいっぱいたまります。長く使うと細かい粉で本体が傷つけそうですが、いかがでしょう。

ただ、前述しましたが、ハンドルを除くと2箇所のネジを外せばすべて分解ができます。部品点数の少なさという点で、F201よりも分解しやすいです。

豆の入れやすさ

F201同様、投入口と、飛び散り防止のための蓋を兼ねた構造になっています。形状から想像すると、穴が小さく、豆があふれそうに思えるのですが、ホッパー開口部の大きさが広いので、計量スプーンで入れる際も、豆がこぼれることはありません。ふちの高さが足りないと思うかもしれませんが、そのようなこともありません。また、挽く際には、豆はすべて穴に落としてから挽き始めるので、残った豆がこぼれることもないです。見た目からは想像できないほどに、この形状は使いやすいです。

しかし、アクリルは豆が滑らないことがわかりました。HARIO(旧)を研究する(2)で、ryota sawaki様より戴いた写真を見てもわかる通り、このモデルは豆がなかなか滑らず、すぎに下に落ちません。金属製のF201は豆が滑って、スルスルとすぐに穴に落ちるのですが、材質も大きな要素なのだということがわかりました。

|

| F201に良く似た豆の投入口 |

|

| F201の方が穴が大きいですね |

結論・評価

最後に評価です。F201の影響を大きく受けているモデルですが、細かい点を見ていくと、だいぶ異なったものだと思います。機能的には残念ながらあまり高い評価を下すことができません。理由は、手に持ちにくいこと、袋ナットを外しただけで内刃が落ちること、本体と受け皿を外したとき、粉が周囲にこぼれやすいこと、ガラスの受け皿の口が大きすぎるためです。

F201、セラミックスケルトン、セラミックスリムという、大変優れたモデルの後に使ったためか、どんどん評価が厳しくなってしまいました。しかし、それでもボックス型のミルに比べれば、圧倒的に使いやすく優れています。

また、キッチュとも言えるデザインは、他にない魅力を放っています。なんというか、周囲の雰囲気が明るくなるのです。セラミックスケルトンが、良くできたキッチンツールにしか見えないのに対し、このモデルは明らかに楽しさがあります。赤だけでなく、白のモデルでもそうです。

楽しい食卓を彩るミル。人に見せたくなるコーヒーミル。挽かせてと言われて、渡した時、使いにくくて嫌になって返されないミル。そんな使い方をしている方には、代わりがないものと言えるでしょう。

セラミックスケルトン、セラミックスリムは、このミルの使いにくさをほぼ解消し、機能の極致に達しました。しかし、失ったものも大きいようです。

何が良いミルなのか、またわからないことが増えました。