今回は、再度F201にF303の刃を組み込んだテストをしてみます。

F101は粗挽き、中挽きの時は、すばらしく滑らかな挽き心地を持っていました。これで細挽きの品質さえ良ければ刃の形状が決定します。相似形であるF303がどのような評価を得るのか、検証したいと思います。

比較項目は、今まで同様、スタビライザーの有無で、挽き時間(ハンドルの回転回数)、挽き心地、粒度のバラツキについて粗挽き・中挽き・細挽きを、同じ豆、同じ量で検証しようと思ったのですが、アダプターをスタビライザーありの前提で作成したので、スタビライザーをつけないと、刃が落ちてしまうことがわかり、スタビライザーありの状態だけの計測となりました。すみません。

豆の種類 : アラビカブレンド深煎り

豆の量 : 約10g カリタコーヒーメジャーカップ#44059 すり切りいっぱい

スタビライザーあり

回転数 挽き心地 バラツキ

②-1 粗挽き: 30回 最後まで滑らか。非常に軽い。 大きな粒が混じる

②-2 中挽き: 36回 最後まで滑らか。途中で固いことがある。 粒度が揃う

②-3 細挽き: 79回 最後まで滑らか。途中で固いことがある。 ほぼ粒度が揃う

★粗挽きの評価

皆さんの期待を裏切って申し訳ないのですが、なんと粒度が安定しません。粗挽きの範囲を超えた大きな粒が混じります。他のどのミルでも、細かい粉と大きな粉は混在するのですが、特に大きな粒が混じるという印象があります。何かの間違いかもしれない、私の設定が悪いのかと思い、中挽きから粗挽きに何度も調整したのですが、変わりません。わかったのは突然、粗い粉が多くなるところがあり、それを超えると範囲を超えた大きな粒が多くなるということです。大きな粒が出ないように設定すると、粗挽きでありながら、細かい粉が多くなり、粒度が安定しないという印象が強くなります。狙った粒度を出すのが、非常に難しいです。

今まで粗挽きで挽くことがなかったのと、粗挽きの粒度について深く考えたことがなかったので気にしていませんでしたが、こうして比較すると、かなり安定しない(=設定が難しい)ことがわかりました。

挽き心地は、他のモデル同様、粗い粉を挽くときは軽くなるのですが、時々、ひっかかることがあります。今まで、気にしたことがなかったのですが、F101の刃を使った後だからでしょうか。わずかな引っかかりも気になるようになってしまいました。

★中挽きの評価

この傾向は中挽きも同じで、調整に苦労します。写真でもわかる通り、若干、通常の中挽きよりも細く挽いています。そうしないと粗い粉が混じります。

挽き心地は、粗挽き同様、時々ひっかかることがあります。一度に挽く量が多くなったからでしょうか。ザッセンハウスのように、回転が止まるほどの固さではありませんが、終始滑らかというわけではないです。

★細挽きの評価

今回も刃がガリガリとかみ合わないギリギリの隙間、刃の限界点です。

残念ながら、細挽きもあまり細かくなりません。細かい粉を挽けるのだから、細挽きは上手くいきそうな感じがしますが、ザッセンハウスのようにふわっとした印象はなく、ペタリとした印象です。この刃は、ガリガリとかみ合わないギリギリの隙間が大きいです。もともと精度良く作られた刃なのですから、もっと細かく挽けそうなものですが、そうでもなかったです。

|

| F303の刃で挽いた粉の比較 左から粗挽き、中挽き、細挽き |

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

今回の結果には驚きました。自分のしているテスト方法が、どこか間違っているのではないかと思い、何度もやり直しましたが、結果は同じでした。

粒度設定のしにくさという点で、この刃は大きく劣ります。評判の良いF303の刃ですが、それは今まで「このモデルだけがシャフトを両抑えしていることで、空廻しのした時の動きが良かったため」だと思わざるを得ません。他の刃も、同じようにシャフトを両抑えした条件下では、その優位性は大きく揺らぎました。

もちろん、きちんと粒度を固定して使っている方には問題ありません。しかし、当ブログとしては、頻繁な分解掃除を推奨しており、分解掃除後の調整の手間を考えると、高い評価を下すことができません。

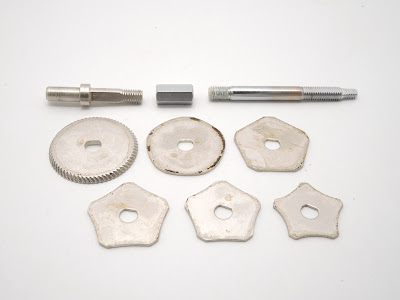

そして、F303の刃はF101の同様、分解掃除の手間がかかりすぎます。他の刃は内刃は1つのパーツでできていますが、分解してしまったこともあり、10個ものパーツを洗う必要があります。組立の順序などは慣れればそれほどでもありませんが、それでも1回で正確に順番通り組み上げるのは、まず無理です。間違いなく高頻度な清掃は億劫になります。また、板と板の間にわずかな隙間があることも、古い粉が残り続ける要因です。

分解掃除の頻度が少なくなること、古い粉が残り続けること、これは、下記の

当ブログの考える「良い手動式ミルの条件」の2点を満たしません。

第一条件:古い豆、粉がミルの中に残らないこと。

第二条件:(分解・)掃除(・組立)がしやすいこと。

今までずっとF303の形状こそ優れた形状だという前提に立って、すべてのサイズ・形状を規定してきました。本体の大きさ、厚さなど、F303の内刃・外刃が収まるギリギリに収めるため、0.1mmどこで削るかというレベルで何度も設計変更、打ち合わせをしてきました。

「図面は簡単に描けるかもしれないが、実際に加工するとなると、これだけの厚さがないと歪むから厚さを確保してほしい。」

「この部分をあと0.5mm大きく削れば、加工精度が飛躍的に向上する。エンドミルのブレをなくすためにも、大きくした方が良い。」

「この斜めの形状は必須なのか?ここを直線にすれば、加工が楽になる。加工時間も短くなるし、高価な機械を使わずに済むから、安くできるし、何より精度が向上する。」

「ネジ径が小さいが、なんとかならないか。この径では強度が確保できない。もう1サイズ大きくないと耐えられないだろう」

こうしたやりとりを、それこそ年単位で、何度もしてきました。

しかし、今回の検証結果は、その前提を根底から覆してしまいました。

一体、F101の優位性とF301の違いはどこにあるのか。材質・形状の差が原因なのか。まだ検証していないプジョー・FISCO・F201を研究することでわかるのか。それとも、さらに変数が増えるのか・・・。

本体の外部形状はともかく、他の部分はすべて振り出しに戻ってしまいました。

まさか、このような結果になるとは、予想もしていませんでした。F303の優位性を疑ったこともなかったので、かなり衝撃を受けています。

今後の比較項目を考えてみました。

・ザッセンハウスの刃(スタビライザー有無)

・プジョーの刃(スタビライザー有無)

・F101の刃(スタビライザー有無)

・F303の刃(スタビライザー有無)

・F201の刃(スタビライザー有無、スタビライザーを作っていないので、先になる可能性があります)

・FISCOの刃(スタビライザー有無、変換アダプターを作っていないので先になる可能性があります)

の機種について、それぞれ、空回ししたときの感触の違いと、同じ豆、同じ量で

・同じ粗さ(粗挽き・中挽き・細挽き)で、それぞれ挽き時間(ハンドルの回転回数)

・同じ粗さ(粗挽き・中挽き・細挽き)で、それぞれ挽き心地

・同じ粗さ(粗挽き・中挽き・細挽き)で、それぞれ粒度のバラツキ

を試してみたいと思います。比較項目にリクエストなどございましたら、コメント欄などでご連絡ください。

ただ、粒度(粗挽き・中挽き・細挽きの粗さ)については、個人差があるのと、それが本当に狙った粒度なのかわからないところもあるので、時間、バラツキは厳密な比較にならないことをお断りしておきます。特に粗挽きは、今までの経験から大きな粒度の粉が多くなるほどバラつきが目立ち、自分が挽いている粗さが、何なのかわからなくなることがありました。