以前、ときどき読者様より御教示頂いた最新型のミル、COMANDANTE C40、TIMEMORE NANO、1ZpressoQ2、Helor101(公式サイトは削除されていました)を触ってみました。どれも素晴らしい品質です。機構面でも、ダブルベアリング機構を搭載してブレをなくしており、この点で私の考えるミルに優位性はありません。コストの削減方法についても、実に良く考えられています。そもそもコストのかからない形状で設計し、品質を落とすことなく安価に製造できる形状を選択した時点で、彼らの方が優れています。しかも、その形状が必然であるように見せ、コストがかからない形状であることを気付かせない・・・。会長の工場に通い、コスト削減の方法について考え抜いた経験から、彼らのデザインがいかに練り上げられたものであるか良くわかります。くびれを持つディアブロ型は、この形を選択した時点で、すでにコスト面で絶対に太刀打ちできません。

ではどのくらいのコストでできるのか?自分でも考えてみました。

|

| 新設計のミル(3DCADによるレンダリング)

内部機構は今までのものと同じです。本体と受け皿のみ変えています。こうしてみるとセラミックスリムに似ていますね。

|

継ぎ目のない一体型のハンドルを実現するための形状設計が終わった時点で、ザッセンハウス(Zassenhaus)のQUITOというモデル(これも廃番?)が、サイズは別にして外観面でほぼ同じ特徴(細身でくびれのない本体、継ぎ目のない一体型のハンドル、切れ目を入れたフタ、ガラスの受け皿)を備えたものとして存在しているのを知りました。この衝撃は大きく、すでに存在するなら、新たに作る必要はないではないか。しかも、既存品より高い価格では売れないではないかと言う気持ちになり、しばらくミルの設計から遠ざかってしまいました。

会長にそのような話をしたところ、勤め人と会社経営者は、そこが違うとおっしゃられました。売れないということはない。なぜなら売れない理由を徹底的に潰してから売るから。絶対の自信があるものしか売らない。この問題を正面から解決しない限り先はない。絶対の自信を持ったものを作り、それを世に問おう。そのためにずっとやってきたのではないか。それらのミルに欠点はないのか、コーヒー趣味人さんが考えてきた条件をすべて満たしているのか。満たしていないのなら、満たしたものを作ろう。考えに考え抜いて、絶対の自信のあるものを作ろう。それは間違いなく、世に問う価値があるはずだ。

会長はそうおっしゃいました。

その通りだと反省しました。

最新型のミルCOMANDANTE、TIMEMORE、1ZpressoQ2、Helor101は以前、私が考えた7つの条件を満たしているのか。これを上回る性能を持てば、存在する意味があるのではないか。もう一度、原点に立ち返って考えてみました。

第一条件 古い豆、粉がミルの中に残らないこと

第二条件 分解・掃除・組立がしやすいこと

第三条件 挽き心地が軽いこと

第四条件 周囲を汚さないこと

第五条件 収納しやすいこと

第六条件 意図した粒度で挽けること

第七条件 満足感の高いこと

どのミルも水洗いによる分解掃除を前提としていないため第ニ条件を満たしません(Helor101は、洗えると思いますが)。また、精密な固定を実現するため、必ずしも誰でも分解・掃除・組立がしやすいとは言い難いです(なにしろ、カリタのダイヤカットミルですら、プラスネジが3本あるだけで、分解が大変と言う人がいるのです・・・)。最新型のミル群も使い始めは良いですが、一般的な使い方をする限り、一ヶ月後、清掃した別のミルと、どちらがおいしい粉を挽けるか比べたら、間違いなく清掃したミルです。

一方、私の考えるミルは、ハンドルの収納ができないため、最新型のミル群に比べ第五条件を満たしません。

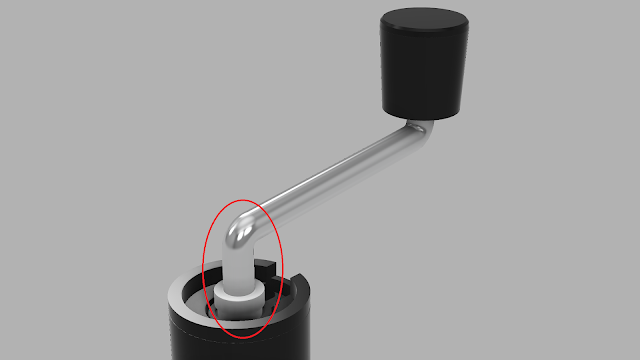

ではなぜ一体型のハンドルにこだわるのか。それは人間がいろいろな姿勢で手回しをする限り、荷重が図の赤丸部分に集中するからです。

手回し式ミルは、必ずブレやガタがここから発生します。その結果、長い使用期間の間には部品の組み付けが悪くなり、ハンドルにガタがくるか、内刃のブレにつながるか、あるいは両方になります。

今までの経験から、外刃、内刃を固定すると、豆の逃げ場所がなくなり、挽き心地が重くなります。このことは、実は外刃、内刃がズレることで豆が挽きやすい位置に移動していることを意味します。精度を良くするために外刃、内刃を固定した機構を持つミルは、そのまま固い挽き心地に直結するのです。

最新型のミル群は鋭い切れ味の刃でこれを回避していますが、私の採用するF101相似形の刃は、鋭い切れ味を持ちません。引きこむ量を少なくすることで負荷を低くしていますが、細身の本体では豆の逃げる場所がありません。挽き心地が重くなる可能性があるのです。実機で挽き心地の重さを確認していない現在、ハンドルに負荷をかける設計をするわけにはいきません。

また、ハンドルのガタは操作感を悪くします。ネジで固定すれば、ブレを防ぐことはできるではないかと思われる方もいると思いますが、過去にセラミックスケルトンの使用したときの経験から、頻繁に分解しないとネジが固く締まり、容易に分解ができなくなることはわかっています。

水洗いができ、安価で簡単にハンドルを確実に固定、分解できる方法があればよいのですが、思いつきません。ロックピンは有力な手段ですが、高いですし、水洗い後に内部に水が残る不安があります。六角穴ではガタが来ることはセラミックスリムで経験済みです。ヘクサロビュラは効果的だと思いますが、安価にできるのでしょうか。

もはや、ダメだとわかっていることを採用する選択は私にはありません。従来型のミルに加え、もう一つの選択肢として、この形状も考えたいと思います。

今後の比較項目を考えてみました。

・ザッセンハウスの刃(スタビライザー有無)

・プジョーの刃(スタビライザー有無)

・F101の刃(スタビライザー有無)

・F303の刃(スタビライザー有無)

・F201の刃(スタビライザー有無、スタビライザーを作っていないので、先になる可能性があります)

・FISCOの刃(スタビライザー有無、変換アダプターを作っていないので先になる可能性があります)

の機種について、それぞれ、空回ししたときの感触の違いと、同じ豆、同じ量で

・同じ粗さ(粗挽き・中挽き・細挽き)で、それぞれ挽き時間(ハンドルの回転回数)

・同じ粗さ(粗挽き・中挽き・細挽き)で、それぞれ挽き心地

・同じ粗さ(粗挽き・中挽き・細挽き)で、それぞれ粒度のバラツキ

を試してみたいと思います。比較項目にリクエストなどございましたら、コメント欄などでご連絡ください。

ただ、粒度(粗挽き・中挽き・細挽きの粗さ)については、個人差があるのと、それが本当に狙った粒度なのかわからないところもあるので、時間、バラツキは厳密な比較にならないことをお断りしておきます。特に粗挽きは、今までの経験から大きな粒度の粉が多くなるほどバラつきが目立ち、自分が挽いている粗さが、何なのかわからなくなることがありました。